在学术文献或专业资料阅读过程中,文字下方或章节末尾经常出现带有数字标记的注释说明。这些标注系统作为学术写作的重要组成部分,承担着补充说明和文献引用的双重功能。本文将深入解析两类注释系统的本质区别与应用场景。

注释系统的结构性差异解析

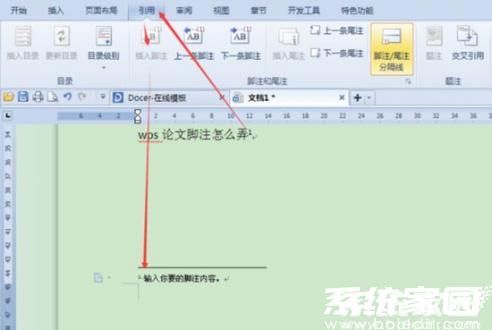

1、内容构成维度:注释体系由标记符号与解释文本共同构成完整的说明机制。特殊符号标记与对应解释文本通过编号系统形成精准对应关系,其中注释文本支持多级格式设定,允许包含图表、公式等复杂元素。在数字出版领域,现代排版软件可实现注释内容与正文的动态关联。

2、空间布局特征:页面底部注释系统主要服务于当页内容的即时解读,这种布局设计确保读者在阅读过程中无需翻页即可获取补充信息。章节末端注释体系通常汇集于文献末尾,以参考文献目录形式呈现引文出处,这种编排方式常见于学术专著与学位论文。

3、功能应用场景:底部注释多用于专业术语解析、数据来源说明等即时性补充内容,其存在不中断阅读流但提供即查即得的便利。末端注释系统则主要承担学术规范功能,系统罗列研究涉及的文献资料、理论依据等学术支撑要素,这种设计既保持正文流畅性又确保学术严谨性。

学术写作规范延伸解读

在专业论文创作过程中,注释系统的规范使用直接影响学术成果的呈现质量。摘要部分应聚焦研究核心,避免出现注释性内容或自我评价表述。文献引用需遵循特定格式标准,确保注释标记与参考文献的准确对应。

注释内容撰写需注意表述的客观性和准确性,涉及数据引证时应标明具体出处。技术文档处理建议采用专业排版工具,实现注释内容的自动编号与位置管理。跨媒体出版时应注意不同载体对注释呈现形式的特殊要求,例如电子文档可设置交互式注释弹窗。

学术伦理规范要求研究者严格区分原创观点与引用内容,通过规范的注释系统明确标注借鉴来源。在涉及跨学科研究时,应注意不同学科领域对注释格式的特殊要求,如法律文献的案例标注方式与人文研究的引用规范存在显著差异。

注释系统的合理运用不仅能提升文本的专业性,更能体现研究者的学术素养。随着数字出版技术的发展,动态注释、多媒体注释等新型呈现方式正在改变传统注释形式,但核心的学术规范原则仍需严格遵守。

西瓜视频高清影音免费畅享

西瓜视频高清影音免费畅享 念念手账2024清新生活记录神器

念念手账2024清新生活记录神器 快映影安卓版专业剪辑工具推荐

快映影安卓版专业剪辑工具推荐 澳门闪蜂生活服务平台便捷

澳门闪蜂生活服务平台便捷 智讯开店宝手机端店铺管理解决方案

智讯开店宝手机端店铺管理解决方案 微软输入法安卓版高效输入新选择

微软输入法安卓版高效输入新选择 珠宝行业数字化管理工具金千枝深度

珠宝行业数字化管理工具金千枝深度 小米游戏中心正版下载平台

小米游戏中心正版下载平台